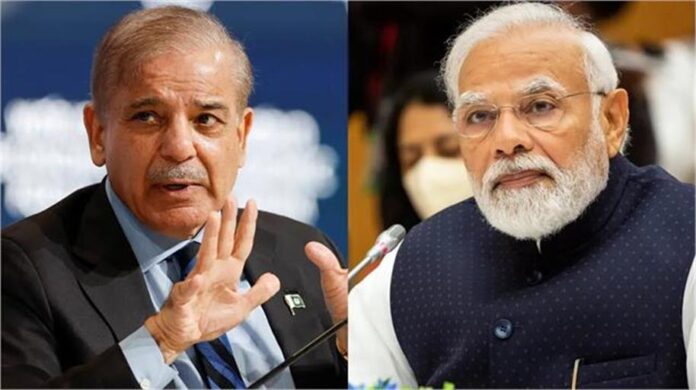

10 मई 2025 को दक्षिण एशिया के दो परमाणु हथियार संपन्न पड़ोसियों, भारत और पाकिस्तान, ने चार दिन की तीव्र सैन्य झड़पों के बाद पूर्ण और तत्काल युद्धविराम की घोषणा की। यह युद्धविराम, जो नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर मिसाइल हमलों और ड्रोन युद्ध तक बढ़ चुका था, न केवल दोनों देशों की सैन्य रणनीतियों को दर्शाता है, बल्कि वैश्विक कूटनीति और आर्थिक दबावों की एक जटिल कहानी भी बयान करता है। इस लेख में हम इस युद्धविराम के पीछे के तथ्यों, अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप, और इसके दीर्घकालिक प्रभावों का विश्लेषण करते हैं।

पिछले महीने भारतीय नियंत्रित कश्मीर में एक घातक आतंकी हमले ने दोनों देशों के बीच तनाव को फिर से भड़का दिया। यह हमला हिमालय की सुरम्य घाटी कश्मीर पर दशकों पुराने विवाद का हिस्सा था जो भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन के बाद से अनसुलझा रहा है। बुधवार, 6 मई 2025 को शुरू हुई झड़पें जल्द ही हवाई हमलों और ड्रोन युद्ध में तब्दील हो गईं। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के सैन्य ठिकानों पर हमले किए, जिससे क्षेत्र में अस्थिरता की आशंका बढ़ गई। यह पहली बार था जब दोनों देशों ने बड़े पैमाने पर ड्रोन का उपयोग किया जिसने भविष्य के युद्धों के लिए नए आयाम खोल दिए।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10 मई 2025 को अपने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर घोषणा की कि भारत और पाकिस्तान ने अमेरिका की मध्यस्थता में “पूर्ण और तत्काल युद्धविराम” पर सहमति जताई है। ट्रंप ने दोनों देशों की “विवेक और महान बुद्धिमत्ता” की सराहना की हालांकि, भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के सैन्य महानिदेशकों के बीच सीधी बातचीत से हुआ, जो शनिवार दोपहर 3:35 बजे शुरू हुई और शाम 5 बजे से लागू हो गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भी सोशल मीडिया पर युद्धविराम की पुष्टि की और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ अपनी बातचीत को “आश्वस्त करने वाला” बताया। यह स्पष्ट है कि युद्धविराम में अमेरिका की भूमिका थी लेकिन भारत और पाकिस्तान दोनों ने इसे अपनी कूटनीतिक जीत के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की। मिश्री ने संकेत दिया कि दोनों देशों के सैन्य महानिदेशक सोमवार को फिर से बात करेंगे, जिससे यह युद्धविराम अस्थायी लगता है।

युद्धविराम के पीछे केवल भारत और पाकिस्तान की इच्छा नहीं थी; इसमें कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों की भूमिका थी। सऊदी अरब, कतर, और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) जैसे खाड़ी देशों ने दोनों पक्षों के साथ राजनयिक बातचीत की। ये देश जो भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं, तनाव को कम करने के लिए सक्रिय थे। गुरुवार को सऊदी और अन्य खाड़ी राजनयिक दोनों देशों के नेताओं से मिले। अमेरिका, हालांकि अब भारत-पाकिस्तान विवाद में सीधे मध्यस्थता से बचता है, ने भी अपनी भूमिका निभाई। मार्को रुबियो ने दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से बात की और “गलत अनुमान” से बचने की सलाह दी। अमेरिका का ध्यान अब चीन को नियंत्रित करने और इंडो-पैसिफिक रणनीति पर है, लेकिन दक्षिण एशिया में अस्थिरता उसके हितों के लिए खतरा है। चीन, जिसे पाकिस्तान अपना “लौह भाई” कहता है, ने भी युद्धविराम में अप्रत्यक्ष भूमिका निभाई। चाइना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) में उसका 60 अरब डॉलर से अधिक का निवेश अस्थिर क्षेत्रों से होकर गुजरता है। तनाव बढ़ने से चीनी परियोजनाएँ खतरे में पड़ सकती थीं, इसलिए बीजिंग ने पाकिस्तान को संयम बरतने का संदेश दिया।

युद्धविराम का सबसे बड़ा कारण सैन्य रणनीति से अधिक आर्थिक दबाव था। पाकिस्तान, जो मुद्रास्फीति, ऊर्जा संकट, और कमज़ोर कर आधार से जूझ रहा है, 9 मई 2025 को आईएमएफ से 1.1 अरब डॉलर की राशि प्राप्त करने में सफल रहा। यह 7 अरब डॉलर के बेलआउट का हिस्सा था। लेकिन इस पैसे के साथ शर्तें थीं: सब्सिडी में कटौती, कर सुधार, और सबसे महत्वपूर्ण, युद्ध से बचना। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की निगरानी ने भी पाकिस्तान पर दबाव डाला। 2022 में ग्रे लिस्ट से हटने के बावजूद, आतंकवाद-निरोधी वित्तपोषण में कोई चूक प्रतिबंधों की वापसी कर सकती थी। सऊदी अरब और यूएई, जो पहले पाकिस्तान को आसानी से नकदी देते थे, अब सुधारों की माँग करते हैं। ये देश भारत को एक बड़े आर्थिक अवसर के रूप में देखते हैं, जिससे पाकिस्तान पर दबाव और बढ़ता है। भारत भी आर्थिक गणित से अछूता नहीं है। ट्रंप प्रशासन के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत और वैश्विक निवेशकों की नज़रों में स्थिरता बनाए रखने की ज़रूरत ने भारत को संयमित प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित किया। भारत ने 2019 के बालाकोट हमले की तरह लक्षित कार्रवाइयों का सहारा लिया लेकिन इसे व्यापक युद्ध में नहीं बदलने दिया।

इस संघर्ष में कई अन्य देशों की भूमिका भी उभरकर सामने आई। तुर्की और कतर ने पाकिस्तान को समर्थन दिया, लेकिन उनका प्रभाव सीमित था। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोआन ने पाकिस्तान के पक्ष में बयान दिए जबकि कतर ने ऊर्जा और सैन्य सहयोग की पेशकश की। हालांकि, ये समर्थन प्रतीकात्मक थे और आर्थिक दबावों के सामने अप्रभावी। इज़राइल, हालांकि आधिकारिक तौर पर इस कथा में अनुपस्थित, भारत के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा। भारत के ड्रोन, साइबर युद्ध क्षमताएँ, और स्मार्ट हथियारों में इज़राइली तकनीक की भूमिका थी। यह साझेदारी भारत को सैन्य बढ़त देती है और इज़राइल को एक बड़ा गैर-अरब बाज़ार। रूस, जो कभी भारत का अटल सहयोगी था, अब तटस्थ है। यह दोनों देशों को हथियार बेचता है और मध्यस्थता की पेशकश करता है लेकिन पक्ष नहीं चुनता। ईरान और अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के लिए जटिलताएँ बढ़ाईं। तालिबान के सत्ता में लौटने से पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर टीटीपी उग्रवादियों को पनाह मिली जबकि ईरान ने बलूचिस्तान में मिसाइल हमले किए। यह युद्धविराम अस्थायी लगता है। कश्मीर विवाद, जो इस संघर्ष का मूल कारण है, अभी भी अनसुलझा है। दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी और क्षेत्रीय अस्थिरता इसे नाजुक बनाती है। भारत और पाकिस्तान के सैन्य महानिदेशकों की बातचीत इस समझौते की दिशा तय करेगी।

वैश्विक स्तर पर, यह युद्धविराम आर्थिक और कूटनीतिक दबावों की जीत है। आईएमएफ, FATF, सऊदी अरब, और अमेरिका जैसे हितधारकों ने स्पष्ट कर दिया कि युद्ध अब केवल सैन्य निर्णय नहीं, बल्कि एक आर्थिक दायित्व है। पाकिस्तान की आर्थिक कमज़ोरी और भारत की वैश्विक छवि ने दोनों को युद्धविराम के लिए मजबूर किया। भारत-पाकिस्तान युद्धविराम दक्षिण एशिया की जटिल भू-राजनीति का एक अध्ययन है। यह दिखाता है कि आज के युद्ध केवल हथियारों से नहीं, बल्कि बहीखातों, कूटनीति, और वैश्विक हितों से लड़े जाते हैं। कश्मीर का मसला अनसुलझा है, और स्थायी शांति के लिए दोनों देशों को आपसी विश्वास और कूटनीति पर काम करना होगा। लेकिन अभी के लिए, यह युद्धविराम वैश्विक समुदाय की सामूहिक इच्छा और आर्थिक वास्तविकताओं की जीत है।

जयसिंह रावत